中学校 英語

令和7年度版「NEW HORIZON」

構成について

言語材料について

その他

- 教科書の単元構成について、どのような特徴がありますか。

- 単元のまとまりを見通して、スモールステップで英語力を身につけられるよう、Unitを構成しています。

◎Unit の構成の特徴

単元末活動のUnit Activityを単元のゴールとして明確に位置づけ、Unitの扉ページに目標と単元末活動の内容を明記しています。また、各パートに設定された「Activity」は、単元末のUnit Activityにつながるステップとなっています。

【Unit のパート構成と言語活動のつながり】

・扉ページ:ゴールの活動の確認

・Part 1:Activity 1

・Part 2:Activity 2

・Read and Think 1:Activity 3

・Read and Think 2:Activity 4

・Unit Activity:Activity 1~4で表現したことを活用したゴールの表現活動

さらに、Book 2、3では各Unitのタイトルが問いの形式になっています。(例:Book 3 Unit 1 What is special about Japanese pop culture?)

この問いを常に念頭において4技能を使った学習を進めることで、単元を通して題材への理解を深めていくことができます。

◎Stage Activityについて

年3回のStage Activityでは、複数単元で学習してきた内容を用いて、技能統合型のコミュニケーション活動を行います。カナダの姉妹校の生徒から送られてきたビデオレターの質問に答えるという設定で、目的・場面・状況を意識して取り組む活動です。生徒にとって、学習内容を復習しつつ、Unitでできなかったことにもう一度チャレンジする機会となるほか、教師にとっても貴重な評価の機会となります。 - 教科書紙面上の目標の示し方、また評価についての考え方を教えてください。

- 単元のまとまりの中で、指導と評価を一体的に行えるよう工夫しています。

各Unitでは、扉ページに目標と単元末活動(Unit Activity)の内容を明記し、生徒が見通しをもって単元の学習に取り組めるようにしています。また、各学年の目次に単元の活動目標を掲載し、年間を通した目標を見通すことができます。巻末には学年・Stage(学期)ごとの目標を「CAN-DOリスト」の形で示し、自己評価できるようにしました。

形成的評価は毎時間行うことを前提としていますが、記録に残す評価は単元末活動の観察やパフォーマンステストのほか、ペーパーテストやワークシートなどを用いて行います。

教師用指導書『指導・解説編』には、目標や評価規準の例、パフォーマンス活動のルーブリック例等を示し、先生方が評価を行う際の参考にできるようにしています。また、『ワークシート・テスト編』の各種ワークシートや「定期テスト例」のほか、指導書コンテンツライブラリーに「単元確認テスト」や「CBT問題」などを用意し、記録に残す評価の材料となるようにしました。

さらに、指導書コンテンツライブラリーには、パフォーマンス活動のルーブリック例の英訳版や、「評価支援システム」、評価についての考え方をまとめた資料なども用意しています。より詳しい情報は、指導書コンテンツライブラリーより、「NEW HORIZONにおける評価の考え方について」をご参照ください。 - 小学校英語とのつながりについて、どのような特徴がありますか。

- 小学校英語の定着状況にばらつきがあることを前提に、「小中接続期」を構成しています。

Book 1の夏休みまでの期間を「小中接続期」としています。小中接続期のUnit(Unit 0~4)では、本文に登場する文法事項は全て小学校で表現として学んだものです。また、本文中の単語も8割ほどが小学校で学んだ単語です。Unit の言語活動を通して、「聞く」→「話す」→「読む」→「書く」の順でくり返し単語や表現に触れ、小学校で学んだ内容を定着させます。また、段階的に文法的な理解や読み書きの力を身につけていきます。

Sounds and Lettersでは、小学校で学んだ単語を使って英語の「音と文字の関係」を学び、読み書きの力の育成を支えます。また、「夏休み特集」のコーナーでは、小学校~中学校夏休みまでの学びを復習し、自己調整力を養います。

小学校での定着が不十分な場合も、中学校入学から夏休み明けまでの期間で無理なく定着を図り、その先の学習へとつなげていくことができます。 - be動詞の短縮形で、No, it isn’t. ではなく、No, it’s not. を使っているのはなぜですか。

- 会話での使用実態と学習負担を考慮しました。

NEW HORIZONでは次の2つの理由から、原則として〈it’s not〉式を用いています。

① 実際の使用例で、〈it’s not〉式のほうが多い。

Longman Dictionary of Spoken and Written Englishによれば、主語が人称代名詞の場合、会話体では〈...’s not〉式が70パーセント、〈... isn’t〉式が20パーセントであるとされています。

② 〈it’s not〉式のほうが学習負担が少ない。

人称代名詞とbe動詞の短縮形として、肯定の表現ですでに、I am → I’m、you are → you’re、it is → it’s のような形を学習しています。そのため否定の場合は、これにnotを加えるだけの〈it’s not〉式のほうが生徒にとってわかりやすく覚えやすいと考えられます。

混乱を避けるため、極力isn’tやaren’tは扱いませんが、Book 1 Unit 10 でthere is構文を学習する際に、there isn’t、there aren’tを導入して表現の幅を広げています。 - NEW HORIZONの特徴的な句読法について教えてください。

- 省略してもよい句読点は「つける」方向で統一しています。

NEW HORIZONでは伝統的に、以下のような場合に句読点を省略せずにつける表記を採用しています。

●Ms. Chen の Msのあとのピリオド

イギリス英語ではMr.、 Mrs.、 Ms.にピリオドをつけない傾向がありますが、アメリカ英語ではつけるのが普通です。

●Nice to meet you, too. の too の前のコンマ

「…もまた」という意味の副詞tooの前(後)のコンマは、省略することによって文の意味に迷うケースがあり得るため(cf. Bob, too, frequently interrupted rehearsals to give advice. (ジーニアス英和辞典))、常にコンマをつける形で示しています。

●A, B, and C の3つ以上の語や文を並列する際のandの前のコンマ

これも省略してもよいものですが、NEW HORIZON全体としての「句読点つき」の原則に則り、省略しないで示しています。

いずれの場合も、どちらが正しいというわけではなく、「教科書では原則として省略しない形を示し、生徒たちが将来英語を使ってコミュニケーションする際には、実態に応じて省略してもよい」というのが、NEW HORIZONの考え方です。 - 先に関係代名詞のない形(接触節)を扱うのはなぜですか。関係代名詞の省略として教える方法もあると思いますが…。

- 後置修飾の指導の流れで、より単純な形から導入できるようにするためです。

関係代名詞を扱う際には、関係代名詞を単独で考えるよりも、英語構造の1つの特徴である「後置修飾」の流れと関連づけて系統的に指導するほうが理解しやすい、と考えられます。

後置修飾については、Book 3 Unit 5までに、以下のようなものを学習してきました。

・前置詞句によるもの (例:Look at the rabbits in the picture.)

・不定詞によるもの (例:She has a lot of work to do.)

・現在分詞・過去分詞によるもの (例:This is a movie called .... / The woman smiling in a kimono is ....)

この流れを受けて、Unit 5では新たに「節(主語+動詞)」による後置修飾として、接触節と関係代名詞節を学習します。

その際、接触節は

This is a picture I found on the internet. (Book 3、Unit 5、p.62)

という文を例にとりますと、

a) I found a picture 「私は写真を見つけた」

b) a picture I found 「私が見つけた写真」

のように、語順を変更するだけで新しい修飾構造ができるので、学習上の負担が比較的少ないと言えます。また、上の日本語訳を見てもわかるとおり、明示的な関係代名詞を持たない日本語にも、英語と同様に語順の変更によって修飾節を作る機能があるため、その点でも理解しやすいでしょう。

こうして節による後置修飾の機能にある程度慣れてから、

Gandhi is a man who has influenced a lot of people around the world. (Book 3、Unit 5、p.63)

のような主格の関係代名詞を導入し、語順の変化だけでは節として後置修飾できない場合に、whoのような語が必要になることを説明します。そして次のページでは、「もの」の場合はwhoがthatやwhichになるということをつけ加えます。

このように、最初に「節でも後置修飾ができる」という最重要のポイントを単純な接触節の形で導入し、そのあとで、関係代名詞について順を追って学ぶ、という流れは、易しいものから難しいものへ、という学習の自然な流れであると考えています。 - ページや時数は、どう変わりましたか。

- 学習指導要領の内容は新しくなりましたが、指導時数は週4時間(年間140時間)のまま変わりないので、本編のページ数はほぼ同程度としております。なお、総ページ数が増えているのは、巻末の資料編に補充リーディング教材やWord List、Word Room(絵辞書)などの内容を充実させたためです。

指導時数は年間140時間の7〜8割で終えられるよう、余裕をもたせています。

以下、平成28年度版と令和3年度版の本編ページ数・総ページ数・指導時数をお示しします。

●総ページ数

1年2年3年令和3年度版168160156令和7年度版160152152

●指導時数

1年2年3年令和3年度版10310899令和7年度版999888 - 語彙の扱いはどのようになっていますか。

- 学習指導要領では、小学校で扱った600〜700語に1,600〜1,800語を加えた語を扱うように示されています。本教科書では小学校の既習語(「小学校の単語」)として630語を選び、中学校の新出語を約1,700語とし、合計約2,300語を取り上げています。

「小学校の単語」は、教科書巻末のWord Listに630語全てを掲載し、赤い丸を付けて示しています。小学校外国語科において普遍的に扱われる機能語や、多くの生徒が発信活動で使用するさまざまなジャンルの単語を中心に選定しました。小学校ではつづりや品詞を明示的に学ばないことを前提に、中学校で少しずつ読み書きにつなぎます。また、指導書コンテンツライブラリーの「小学校の単語ワークシート」を使って定着を図ることができます。

また、中学校卒業までに取り上げる2,300語のうち800語を「発信まで使えるようになりたい語」として厳選しました(小学校の既習語から390語、中学校の語から410語)。「発信まで使えるようになりたい語」は、教科書のWord ListやNew Words欄で太字で示しています。これらは全ての生徒の発信語彙として、教科書内にくり返し提示して定着できるように工夫しています。

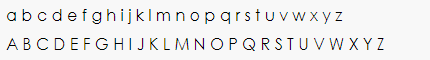

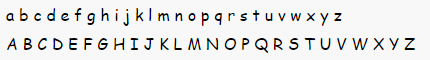

- 教科書ではどんな書体が使用されていますか。

- 文字学習の負担軽減を目指し、より手書き文字に近いユニバーサルデザイン書体(NH Handwriting)を開発し、主にBook 1の全編で使用しています。以降はセンチュリー系の書体を使用しておりますが、手紙など手書きを想定した英文では前述の新書体を使用しています。さらに、日本語の文字と並べたときにも読みやすい書体(Tosho Title Font)を開発し、文法解説や英文の見出しなどに使用しています。

また、記入欄の4線では第2線と第3線の間の幅をやや広げています。小文字の多くが第2線と第3線の間に書き込むので、やや広いと書きやすくなります。

なお、テスト問題作成の際などに教科書の書体をお使いになりたい場合、NH Handwritingのデータは指導書コンテンツライブラリーからダウンロードが可能です。

センチュリー系書体は、一般的なPCにインストールされているもの(Century)とほぼ変わりません。

その他にゴチック系の書体として広く使われているものをご紹介いたします。いずれも教科書の書体とは異なる点がありますので、ご了承ください。

●Century Gothic

※K、kの斜めの線がひらがなの「く」のようにつながってしまいます。

※大文字のI(アイ)に横棒がなく、小文字の l(エル)と同じに見えます。

●Comic Sans MS

※大文字のKの斜めの線が、ひらがなの「く」のようにつながっています。

※大文字のYが小文字のyと同じ形で、縦になるべき線が斜めになっています。

●Arial Unicode MS

※小文字のaで、丸い部分の上部に線が出ています。

※大文字のI(アイ)に横棒がなく、小文字のl(エル)と同じに見えます。 - Book 1 p.12で、daifukuやammitsuが斜字体(イタリック)で示されています。一方で、p.16ではanimeが立体で示されていますが、どのような基準で使い分けているのですか。

- 原則として、英英辞典での掲載の有無を根拠に「英語化しているかどうか」を判断しました。

英文中の外国語由来の語は、「英語として扱う(すでに英語化している)」場合は立体、「外来語として扱う(まだ英語化していない)」場合は斜字体(イタリック)で示しています。「英語化しているかどうか」の判断基準はさまざま考えられますが、令和7年度版NEW HORIZONでは、アメリカ英語の権威ある辞書、Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (11th) に掲載されている語は原則として「英語化している」と判断し、立体で示しました。

ただし、Book 1の小中接続期等において、英語化している単語とそうでない単語が混在している場合(pp.22-23など)に、混乱を避けるため、例外的に外来語由来の語を全て斜字体(イタリック)で示していることがあります。 - 教科書で使用されているのはどの地域の英語ですか

- 全編を通して、原則としてアメリカ英語を使用しています。

NEW HORIZONでは、標準的なアメリカ英語を中心に扱っています。

QRコードやデジタル教科書からアクセスできる音声も、原則としてアメリカ英語です。

教科書中には、さまざまな国からやってきたキャラクターが登場しますが、標準的な英語のモデルを示すねらいのため、それぞれの人物の出身地に応じた特徴的な英語の表現や音声を取り上げることはしていません。

ただし、各Stage Activityの「ビデオレター」および「Vancouver Diversity Channel」では、さまざまなルーツを持つ子供たちが実写で登場するため、例外的に標準的なアメリカ英語と異なる部分があります。