散歩が楽しくなる 俳句手帳

ISBN:978-4-487-81529-6

定価1,760円(本体1,600円+税10%)

発売年月日:2021年08月07日

ページ数:224

判型:B6変型

散歩をしながら句を詠む「吟行」に特化した俳句の本です。散歩に見合う季語を100語厳選し、100句と解説文を紹介。季語を意識して自然と触れ合いながら、四季のなかで散歩が楽しめる1冊。

はじめに

俳句や短歌の世界には「吟行」という言葉があります。俳人のほうが吟行を好む傾向にあると思いますが、簡単に言ってしまえば、吟行とは散歩しながら句を詠むことです。

松尾芭蕉が弟子の曾良と連れ立って旅に出た『おくのほそ道』は、古歌に詠まれた諸国の名所旧跡を訪ね歩く歌枕を巡る大旅行でしたが、俳句は身近な場所をぶらぶら歩くだけでも生まれるものです。ノートと鉛筆と季語辞典である「俳句歳時記」を持って、句を考えながら情景を眺めれば、もうふだんの散歩から吟行へとシフトしたことになります。今は筆記用具すら持たなくても、携帯電話をポケットに入れていけば、そのなかのメモ帳に句を打ち込むだけで、気軽に言葉を記録できる時代ですね。それだけ吟行が手軽にできるようになりました。このように散歩と俳句を詠むことは、親密な関係があるのです。

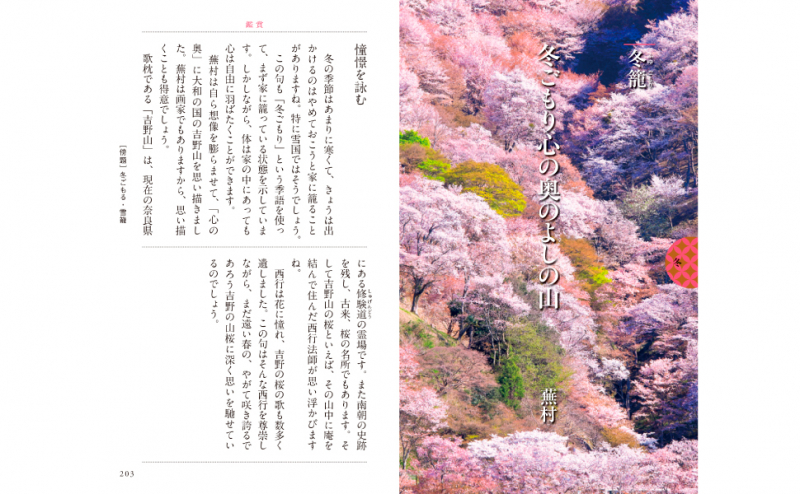

本書では100句を選び、鑑賞文を添えました。まず春夏秋冬、新年から各20の季語を選り抜きました。散歩に見合う季語を心掛けて選びましたが、それだけに絞ると、屋外ばかりの季語になってしまいますので、いくつかは屋内のそれも採用しました。たとえば「寝正月」や「冬籠」といったものがそうです。しかしながらよく考えると、散歩が楽しいのは家にいる時間があるからこそだと気づきました。冬場は特に寒いですから、寝正月や冬籠も英気を養うには大切なことですね。家に閉じこもった時間があるからこそ、戸外の空気がより美味しく、散歩に解放感が生まれるのでしょう。

選句方法は「俳句歳時記」をはじめ、個人の句集などを紐解き、本書に見合う句を見つけていきました。本書の特徴は、一句ごとに用いられた季語や修辞や表現に凝らされた工夫などを解説しながら俳句を味わうことといえるでしょう。その点でいえば、俳句入門書の側面も含まれています。そして鑑賞文のついた俳句とともにもう一句採り上げていますので、本書には計二〇〇句が収められていることになります。もう一句のほうは、読者の方々それぞれで、表現や内容をじっくり考えて味わいながら、できるだけ想像力を働かせて、鑑賞していただければとても嬉しいです。

俳句は「省略の文芸」と言われますが、それは十七音という世界一短い詩ゆえの省略といえます。作者が言い尽くさないことで、読み手がそこを察し、想像力で補って読み取ることが俳句鑑賞の醍醐味の一つなのです。

一読してわかりづらい句も季語を理解し、つぶさに読み解いていけば、その俳句の世界が奥深く広がることを実感されるでしょう。本書がそんな俳句の魅力を感じる第一歩、気づきになれば幸いです。

ぜひ本書をポケットや鞄に忍ばせて散歩に出かけてみてください。そして五感を気持ちよく解き放ち、季語を意識して自然と触れ合いながら、四季のなかで散歩を楽しんでいただければと思います。あわよくば、ご自分でも一句作ってみるのもいいかもしれませんね。

堀本裕樹

コンテンツ

新年

去年今年 元日 松の内 初日 初凪 御降 淑気 初詣 初富士 年賀 門松 絵双六 獅子舞 春着 初湯 初写真 寝正月 初雀 左義長 成人の日

春

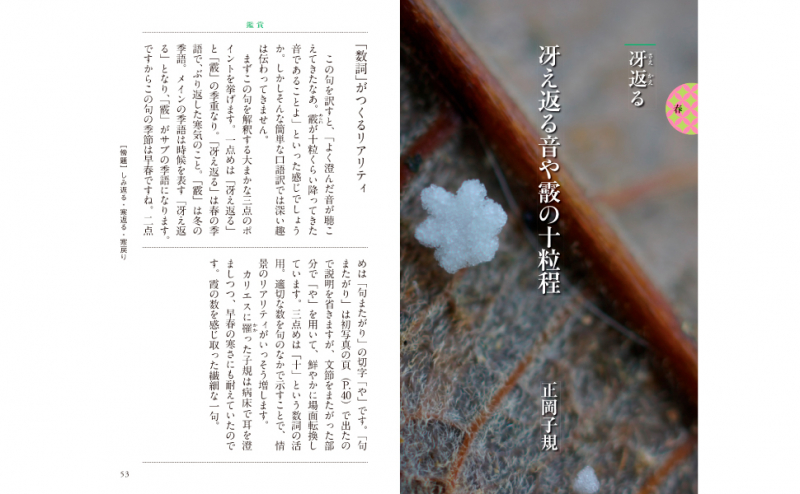

冴返る 春めく 麗か 春惜しむ 春の雪 風光る 朧月 鶯餅 春愁 踏青 虚子忌 亀鳴く 鳥の巣 蝌蚪 蝶 梅 蒲公英 花 若草 土筆

夏

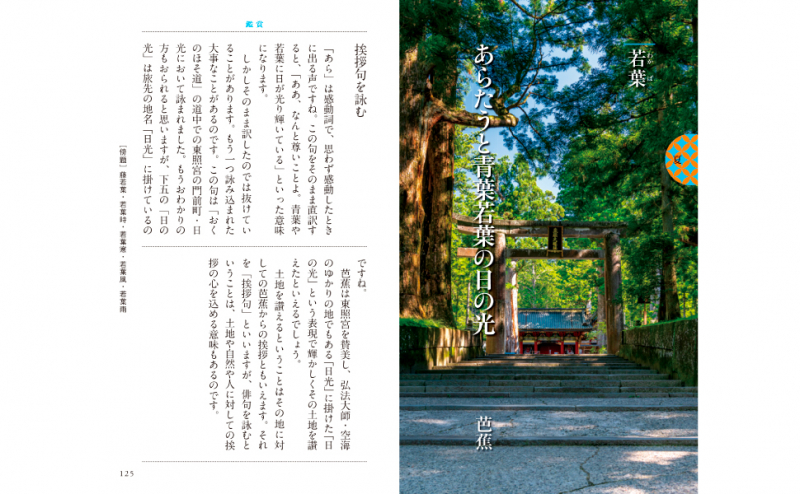

五月 涼し 夕立 虹 炎天 夕焼け 夏帽子 日傘 ラムネ 白玉 日焼 風鈴 目高 玉虫 蝉 若葉 芍薬 梔子の花 紫陽花 緑陰

秋

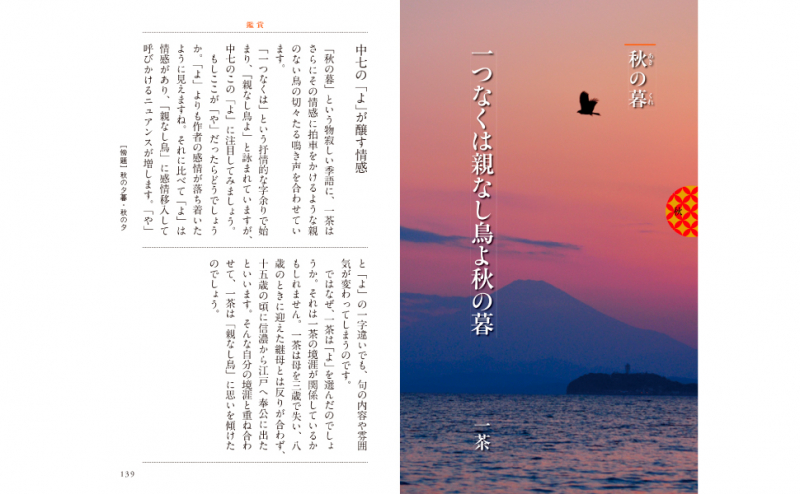

新涼 秋の暮 霧 月 秋風 稲妻 露 水澄む 松手入 終戦記念日 渡り鳥 猪 蓑虫 秋の蚊 虫 芒 紅葉 団栗 菊 曼殊沙華

冬

冬ざれ 寒し 行く年 春待つ 北風 時雨 雪 霰 霜柱 凩 山眠る マフラー 由冬籠 マスク クリスマス 水鳥 冬の蝶 大根 帰り花 落葉

![我が家のおせち [決定版] _オンデマンド版](/reimg/img/cms/book/book_main_1947.jpg?w=180&h=140)