このプランは、学力向上アドバイザーの長谷浩也教授(姫路大学)にご参加いただき、結果分析に関する議論からスタートし、教員全体の研修を通じて具体的な授業改善へと繋げられています。

■「確かな学力きらめきプラン」の概要

佐用町教育委員会では、児童生徒の学力の定着状況を正確に把握するため、毎年1学期に東京書籍の標準学力調査を実施しています。その結果は単に各校へ通知されるだけでなく、町の指導主事が具体的な改善案を加え、「確かな学力きらめきプラン」の報告書として取りまとめられます。このプランは、管理職や一部の担当者だけでなく、町内のすべての教員が参加する研修の場で共有されます。これにより、個々の教員が町の教育課題を自分自身の事として捉え、指導改善への意識を高める土壌を育んでいます。

■「学力向上ディスカッション」の導入

さらに、より現場に根ざした改善を目指し、2023年度からは「学力向上ディスカッション」がスタートしました。これは、調査結果から見えた課題を、具体的な授業実践に落とし込むための重要な取り組みです。この一連の取り組みは、4月の学力調査の結果を、教育委員会と学力向上アドバイザーを務める長谷浩也教授(姫路大学)が連携して専門的に分析を行います。その上で、10月には各校の研究推進担当教員等が集まり、実際の誤答例などを基に、日々の授業で実践できる指導の具体策を徹底的に議論します。このディスカッションで深められた内容は「研究所だより」として町内全校に配布され、優れた実践や課題が全教員に共有される仕組みも確立されています。

■「書くこと」の能力向上と個別指導への注力

一連の取り組みは、特に佐用町児童生徒のウィ―クポイントである「書くこと」の能力向上や、誤答分析に基づいた一人ひとりへのきめ細やかな指導の改善に重点を置いています。学校の垣根を越えて教員が課題と改善策を共有することで、小中学校間の連携が強化され、町全体で子どもたちの学びを支える体制が構築されています。

教育委員会の方々にこの取り組み状況を伺いました。

学力向上ディスカッションの様子

「書くこと」の課題(国語):特に小学校3年生で「情報の扱いに関する事項」は改善がみられるものの、「書くこと」に課題がある。

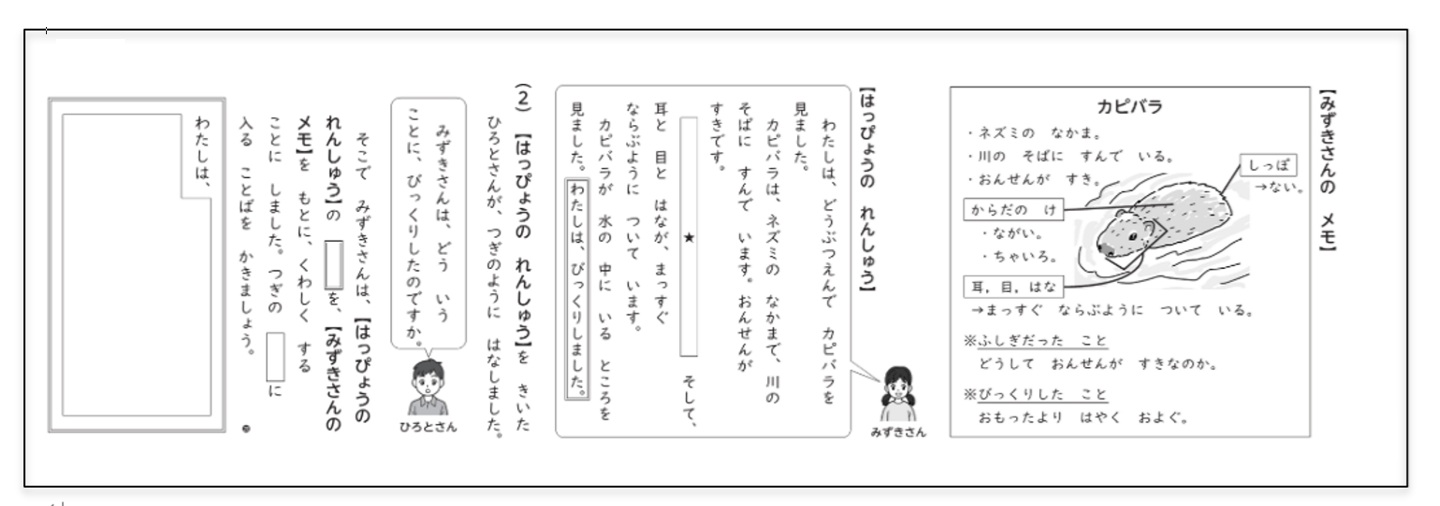

問題例 小学校2年生

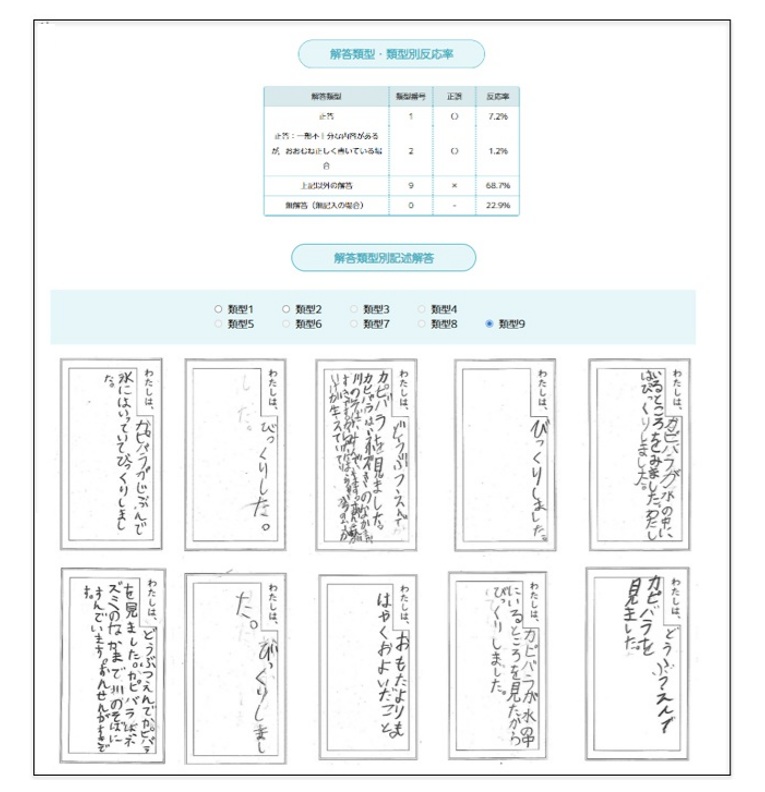

東京書籍「マイアセス」の解答分析ページで表示される類型外の誤答例

【誤答原因の考察】

みずきさんの「はっぴょうのれんしゅう」の囲みを見て、「びっくりしました」と解答している児童や「どうぶつえんで見た」「水の中で見た」と解答している児童、自分の感想を記述している児童が存在する。

⇒三つの資料の情報を基に解答を導く必要があるが、児童が「勝手な判断で書いている」傾向がある。または問題文の文章を読む前に問題(みずきさんのメモ、はっぴょうのれんしゅう)を読んで、直感的に答えている。普段の授業の中で「何でも自分の言葉で言ってみよう」という指導が強すぎることも原因の可能性として考えられる。

【考えられる手立て】

⇒ゆっくりと文章を読み、そして考える習慣を身につけさせる必要がある。そのためにも町独自の読書活動推進事業を令和5年度からスタートさせている。

⇒「情報と情報を重ねて考える」指導を強化する。複数の情報源から得た情報を比較・統合する活動:例えば、複数の文章や図、グラフなどから得た情報を比較し、共通点や相違点を見つけたり、それらを組み合わせることで新しい結論を導き出すような活動を行う。

■無解答率の改善と授業への手応え

学校教育指導主事

キャラハンすずか

この取り組みの顕著な成果の一つは、児童生徒の無解答率の改善です。以前は学力調査の国語の作文問題で40%台だった無解答率が、20%台にまで減少しました。これは、ディスカッションを通じて「書くこと」への意識が教員間で高まり、それが実際の指導に反映された結果であると考えられます。教員が書く機会を意識的に作っていることで、実際に授業風景でも児童生徒が「よく書くようになった」と実感しています。

佐用町では小中連携にも力を入れており、学力調査の結果は中学校のスタート直後に小学校でどのような授業をしているのかという点を把握する意味でも利用しています。学力の課題の共通理解を深め、小中学校間での連携した授業作りにも活かしていければと思います。

■教員間での情報共有の大切さをあらためて感じた

学校教育指導主事

竹田 兼基

書くことについては授業の中でも少しずつ手立てを入れられているのを感じていますが、数学で今現在課題の一つとなっている、問題文の条件を正確に読み取り解答を導き出していくといった情報収集能力については、同じく意識を持って取り組むとことで改善していくと考えています。以前は学力調査の結果について単に全国平均との比較や、大まかな課題の把握にしか使用できておらず、非常にもったいなく感じていました。町内では小規模校が多く、教員間での課題の情報共有が不足していたため、ディスカッションの内容をより深め教科ごとの研究会などを通じて、継続的な情報交換と授業改善を行っていければと思います。

■誤答分析は指導分析につながる

学校教育指導主事

兼 教育研究所長

古川 光弘

学力向上ディスカッションでは誤答例を引用して先生方に提示しました。先生方の間では「ああ、こういうところでつまずいているのか」という発見があるとともに、「つまずきを改善するにはどうしたらよいのか」という改善のための活発な意見交換がなされました。このことからも改めて誤答からつまずきの原因を推測し、授業の中にどう活かしていくかという分析の大切さを感じることができました。この意識をさらに高めていきたいと考えています。特に標準学力調査ではマイアセスのサイト上から誤答例も閲覧でき、具体的なつまずきから授業改善に活かすには有効であるため、各校でも積極的に活用してくださいと周知を図っています。

■佐用町独自の取り組みをさらに発信したい

教育推進室室長

西川 典男

学力調査の分析と教育現場へのフィードバックの取り組みが常に課題でした。学力調査を導入後、10年以上経ちますが、いろいろな試行錯誤を重ねてきた結果、ようやく「学力向上ディスカッション」という現在の形になりました。今後も大学の先生方やアドバイザーの先生方の助言を受けながら、教員の授業改善意欲の向上や子どもたちの変容に繋がることを目指し、さらに学力調査の結果を活かす取り組みを深めて発信していければと考えています。

学校に配布されている研究所だより

東京書籍「マイアセス」

東京書籍が提供する学習状況を可視化し、学びを支援するプラットフォームです。

学力調査の結果はデータで「見える化」され、個々の苦手分野に応じた最適なデジタルドリルを提供。子どもたちが自分だけのペースで効果的に学べる、「個別最適な学び」を家庭や学校で実現します。

※執筆者の所属や役職は執筆時のものです