■多様な問いを醸成

6年生30人の社会科授業を行ったのは,朝倉一民教務主任。指導者用デジタル教科書(東京書籍(株))を活用した。同校のICT環境整備に尽力した同教諭は,2年前まで学級担任であったが,今は同校の教務主任兼ICTコーディネーターとしてICTを活用した授業の中心的な役割を担っている。

授業は「天皇中心の国づくり」(奈良時代)。世の中の混乱を仏教の力で治めようとした聖武天皇の大仏づくりから,中央集権国家の確立を理解させるのが単元のねらい。

まずは,前時の復習としてフラッシュ教材を活用し,聖徳太子が日本の国づくりの基礎をつくり,大化の改新によって天皇中心の世の中になった経緯と,税制度確立や国分寺の建設などの事実を理解させた。

書き込み機能を使いテーマを焦点化

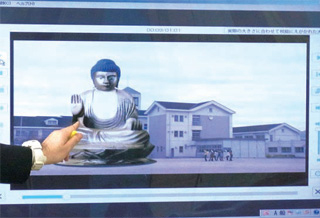

その上で,デジタル教科書で大仏の大きさがわかる動画を提示し,つくる困難さを視覚化して児童に気づかせ,「限られた期間でどうやって大仏をつくったのか。何のためにつくったのか」を考えさせた。

さらに一組み3,4人によるグループディスカッションを行い,このテーマに関して,?材料?技術?労働力?仏教の4つの視点から考察させた。多様な問いが醸成される中で,各グループに配布したミニホワイトボードで意見の共有化を図り,聖武天皇の強大な権力による国の事業として東大寺の大仏がつくられたのを理解させた。

学校と大仏を対比

最後に,中央集権下での国と庶民の立場がどのようになっていくか,次時のテーマを焦点化し,関心を持たせるために,児童のタブレットPCに大仏開眼式の想像画を転送。庶民の姿が見当たらない点に気付かせ,授業を終えた。

デジタル教科書を活用する際にポイントとなる「大きく見せる」「書く,かくす,動かす」「オリジナル教材をつくる」の3要素が凝縮された授業であった。

■活用する場面を見極める

朝倉教務主任は,「高学年の社会科からデジタル教科書を導入したのは,社会科の授業に対する苦手意識を持つ教員が多く,授業が組み立てづらかったためだ。導入後は事例などの提示を含めて説明しやすくなり,わかりやすい授業が展開できると実感できるようになった」と効果を話す。

児童のタブレットPCへの書き込み

活用する際の留意点としては,「デジタル教科書をただ見せているだけでは,効果は見込めない。自分の授業の構造やデザインの中で,どのタイミングでどれだけ活用するのか,それを見極める。その見極めで重要なのは授業力。子供たちとの関係をどのように持ち,どんな発問をし,何を考えさせ,考えさせる手立てをどう蓄えさせるか。これらを前提に,デジタル教科書をどのように組み込むかを考えるのが大切。それはICT活用全般にいえる。教師としての立ち位置を見失ってはいけない」と強調。

まずは,前時の復習としてフラッシュ教材を活用し,聖徳太子が日本の国づくりの基礎をつくり,大化の改新によって天皇中心の世の中になった経緯と,税制度確立や国分寺の建設などの事実を理解させた。

「教師同士が互いに,ICTを活用した授業を見せ合い,研修などでは若手とベテランとの交流を大切にしている。ゆくゆくは,板書とICTが簡単に融合した授業展開ができれば」と今後を見据えている。

■児童が顔を上げて授業を受ける

内山智勝 校長

内山校長は「全ての児童が授業内容に興味関心を持ち,理解してもらいたい。そのために重要なのは『児童が顔を上げ,前を見て授業を受けてくれる』かどうかだ。見えないものを見えるようにする視覚的効果に優れているデジタル教科書は,顔を上げさせる効果的なツール。今では下を向いて授業を受ける児童が減り,集中力が高まり,発言も増えた。何より前を向くことで姿勢がよくなった」と語る。

指導者用デジタル教科書は,平成27年9月に社会科5・6年生で導入し,現在は算数(全学年),国語(1?4年生)での活用に至っている。

■段階的にICT環境を整備

同校のICT環境は,電子黒板は無いが,札幌市夢づくり支援事業の認定や民間の助成事業に応募しながら,50インチのモニター,実物投影機,ノートパソコン,スピーカー,OAラック,タブレットPC(46台)など,段階的にICT環境を整備してきた経緯がある。それに付随してネットワークドライブ・アクセスポイント,充電保管庫を整備。タブレットPCに関しては教室内のLANを構築し,ネットワークソフトを活用できるようにしている。

※執筆者の所属や役職は執筆時のものです